釣りは多かれ少なかれ、自然に負荷をかけるものです。その中でマキエによる海への負荷が懸念されていた頃もありました。海が汚れると釣り人のマキエが原因であると攻撃され環境悪化のターゲットにされていたこともありましたが、それは調査で間違いであることがわかりました。

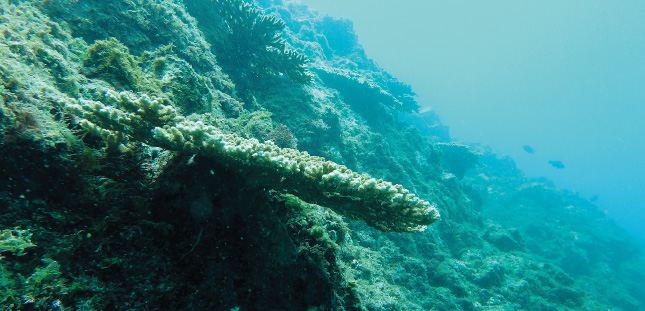

マキエによる海底への影響を観察するため2005年4月から三宅島で海底調査を続けています。これは東京海洋大学とマルキユーの共同研究として始まりました。

三宅島は2000年6月の火山噴火により、全島民が避難し、解除になるまで4年5カ月、誰も釣りをしていませんでした。2005年に渡航解禁になり釣り人が押し寄せる直前の4月下旬、三宅島へ最初の渡航をしました。当時はガスマスク要携行で、緊張感がありましたが、今ではマスク不要です。

▲釣りをしている堤防で海水を採取し、釣りエサの影響があるのか検査する

▲釣りをしている堤防で海水を採取し、釣りエサの影響があるのか検査する

スクーバ機材を背負って潜り定点調査で海底を調べて行くと同時に、海中からどんな感じで魚がエサを捕食しているのかを観察しました。海水も採取し分析しました。

『マキエは海底に堆積しない』ことを実験・証明するためにまっさらな状態から調査を始め20年目、釣り人のエサやゴミが海底にどう影響し、変化していくのかを継続して観察するために、毎年潜り続けてきました。撒かれたエサは、魚に食べられたり微生物に分解されてなくなってゆくと推測されます。

▲18年も一緒に潜り続けているマルキユー研究室長の藤原亮さん(中央)は安心できるバディ。現地のガイドは3回変わり2023年からはダイビングショップスナッパーの野田博之さん(右)に

▲18年も一緒に潜り続けているマルキユー研究室長の藤原亮さん(中央)は安心できるバディ。現地のガイドは3回変わり2023年からはダイビングショップスナッパーの野田博之さん(右)に

実際に海ヘ潜り、釣り場近くの海底がどのようになっているのか、潜らないと見えない部分、わからない部分を見続けてきたわけです。コロナ禍の2020年、21年は休止しましたが、2022年から再開し、その分析結果を見ても何ら環境に負荷を与えている要素はありませんでした。釣り人も増え続けている今、水質にも何ら変化はありませんし、海底にも釣り人の影響と思われるようなエサの堆積は一切確認されていません。

▲港内は工事も多く、新しいサンゴが育っては消えを繰り返している

▲港内は工事も多く、新しいサンゴが育っては消えを繰り返している

日本全国の多くの県がマキエ禁止条例を出していましたが、私たちの調査結果も一つのデータとして活用されながら徐々に解禁となり、残すは茨城県のみになりました。

これも調査を続けてきたからという自負があります。

長い期間釣りを趣味として続けている方々の中には、近年『魚が釣れなくなった』という方がいます。それが事実か事実でないかはその方の技術的なことや行く場所にもよると思います。

釣り堀や管理釣り場などの施設で釣りを楽しむことを覚えてしまった方々は、なかなか自然河川や湖沼で釣りをすることに抵抗を感じることも多いと聞きます。なぜかと言うと、管理釣り場なら確実に魚がいるので釣れるからです。

一方で冒険心豊かな釣り人は、自然の中で一発大物、あるいは野生の魚を釣りたいから自然の釣り場に行くのだと言います。

また『誰でも安全に、簡単に釣れる』ということから釣りの入門教室を釣り堀で行うのは楽かもしれません。

しかし釣りがアウトドアスポーツであるならば、しかるべき準備や装備が必要なのは当たり前で、それを初期段階で教えてあげるのも釣り教育だと思います。

魚を釣るあのブルブル感を味わわせてあげるだけなのか、強烈な一撃を経験して、『魚ってすごい』と思わせて夢とロマンを育む力を創造させるのか?

いつ来るのかわからない魚に対してどうしたら釣れるのかを常に考え、釣れないときもあるということを理解し、それでもやめずに継続してもらうことの方が本当の意味で釣り人口を増やすことになるのではないでしょうか?

そういう釣りをここ何年か展開していますが、特に大物釣りに関しては諦めないことが大切だと感じています。それは人生観にも繋がることで、人がやるから私もという同調心ではなく、人がやらないなら私がやるという開拓心を養うことができてくると思います。

▲三宅島調査の空き時間に堤防から釣れた珍魚ネズミフグは

「くわせオキアミスーパーハード」で。この魚はJGFA公認の日本記録に認定された3.43kg

▲三宅島調査の空き時間に堤防から釣れた珍魚ネズミフグは

「くわせオキアミスーパーハード」で。この魚はJGFA公認の日本記録に認定された3.43kg

▲相模湾のパヤオについていた巨大シイラ。数多くのルアーやライブベイトをかわし続けたこの魚も「ギュッとイワシ」のアミノ酸の旨味成分に誘惑されてしまった

▲相模湾のパヤオについていた巨大シイラ。数多くのルアーやライブベイトをかわし続けたこの魚も「ギュッとイワシ」のアミノ酸の旨味成分に誘惑されてしまった

例えば関東エリアの河川では、野釣りポイントはガラガラです。釣れないから誰もいないのではなく、釣れることがわからないからそこに人がいないということが多いです。前述の魚が釣れないという場所も確かにありますが、ほとんどの場所は魚だらけです。

釣りが自然との対話なら、目的の魚がどんな場所にいて、どんなエサを食べているのかを知っておく必要があります。これは釣り堀ではあり得ないことです。魚探しから始まり、それを釣るにはどうしたらいいのか戦術を練るわけです。もちろん時間も掛かります。足場がしっかりしていない場所もあります。雨が降ったら増水し、環境がガラッと変わります。田園地帯では農薬が流れ込んだときにも魚の活性が落ちたり、先週までいた魚たちが何処かへ移動していなくなってしまっていたりします。逆に土砂降りという劣悪な条件のときに大物がヒットしたりします。待つのか、移動するのか、やめるのか、という選択肢も野釣りならではです。

野釣りをしているとそういった自然環境の変化を気にするようになり、それは本来釣り人が持っていたい本能です。

とはいえ、その魚を釣るために、科学的な根拠をもって、多数の自然素材を組み合わせて作られた配合エサ、練りエサなどが必要です。マルキユーにはこれからも自然環境に配慮したエサ作りのための研究を続けて欲しいと思います。

▲霞ヶ浦のニューフェイス、ダントウボウは中国原産。最大で70cmになるらしい。へら鮒仕掛けと「ダンゴの底釣り 芯華」に食いついてきた

▲霞ヶ浦のニューフェイス、ダントウボウは中国原産。最大で70cmになるらしい。へら鮒仕掛けと「ダンゴの底釣り 芯華」に食いついてきた

約3000年前の中国で、皇帝が釣り人太公望の教えを仰いだということからも、釣りが持つ哲学的な力が伺えます。太公望はその努力で文王の信頼を釣り上げました。現代の太公望が増えることにより、釣りという趣味の社会的地位も上がってゆくはずです。

これからは今までと違ったスタイルの選択、マナー啓蒙、環境への配慮が必要になるのではないかと考えます。

いい釣りをいつまでも。

▲中国四大家魚のハクレンは利根川で大繁殖していて、リール付きへら鮒仕掛けで釣ることができる。1m前後がアベレージという珍しい対象魚。エサは「いもグルテン」で

▲中国四大家魚のハクレンは利根川で大繁殖していて、リール付きへら鮒仕掛けで釣ることができる。1m前後がアベレージという珍しい対象魚。エサは「いもグルテン」で

▲ソウギョも中国四大家魚の一つ。水草を食べる魚だが練りエサで釣れることもわかった。これは「大ごい」で釣れた利根川の112cm

▲ソウギョも中国四大家魚の一つ。水草を食べる魚だが練りエサで釣れることもわかった。これは「大ごい」で釣れた利根川の112cm